Les prissoniers du Chateau d’If

Poème de Jacques Barrau un des détenus (1871)

Jacques

Appelé ensuite à comparaître devant le Conseil de guerre, il bénéficia d’un non lieu. Libéré, il put faire imprimer son poème avant la fin de l’année 1871 à Marseille, malgré l’état de siège, et le vendit « au profit des victimes du 4 avril », par solidarité avec toutes les autres victimes de cette terrible journée qui marqua la fin de la Commune de Marseille, écrasée sous les bombardements démesurés du général versaillais Espivent de la Villeboisnet, commandant l’état de siège sur le département des Bouches-du-Rhône.

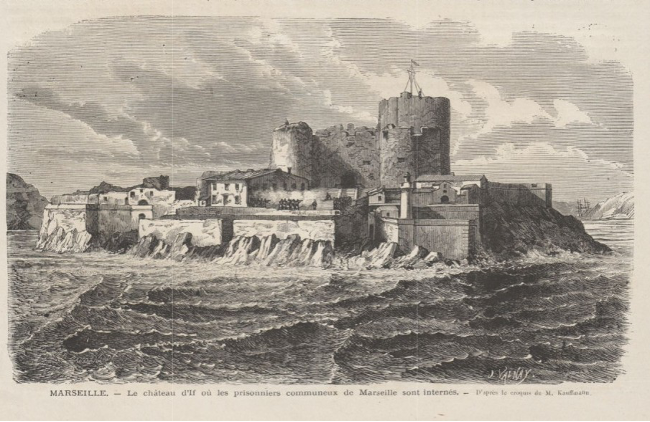

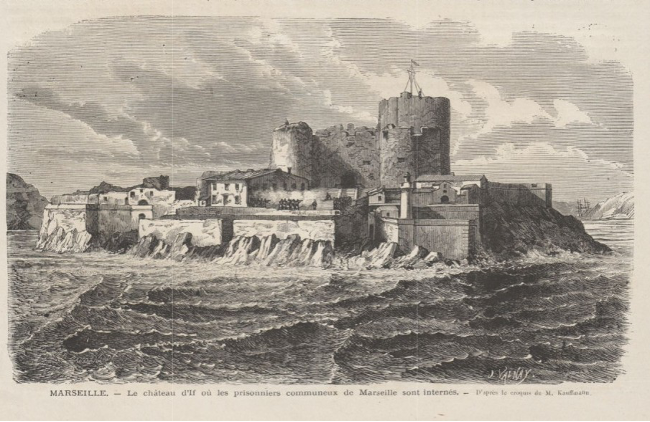

Après une dédicace à son ami Armand Duportal, ancien préfet de Haute-Garonne (qui avait soutenu la Commune révolutionnaire de Toulouse), le poème débute à l’aube du 7 avril, lorsque des « captifs du 4 avril », encordés deux à deux, sont brutalement conduits de la gare vers le port, et embarqués sur Le Renard, un aviso de la marine française, qui les déposa sur la roche pelée de l’îlot d’If. Au-delà de la dureté des conditions de leur emprisonnement, le poème de J. Barrau dit aussi son espérance et celle de ses compagnons de captivité, en l’avènement d’une République sociale qu’aucune répression ne saurait entamer.

La transcription de ce poème a été effectuée par mes soins à partir de l’exemplaire numérisé de huit pages in 8e commandé auprès de la Bibliothèque nationale de France à Paris [1]. Jacques Barrau (1814-1891) sera présenté plus longuement après son poème.

Michèle Bitton, Marseille, 30 mars 2022

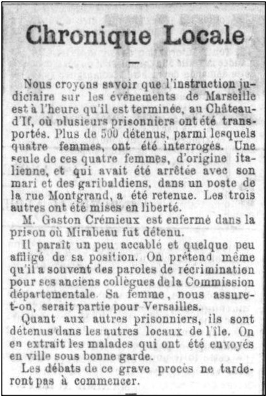

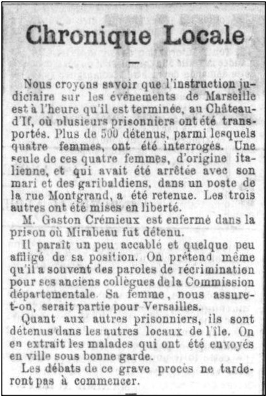

« Nous croyons savoir que l’instruction judiciaire sur les événements de Marseille est à l’heure qu’il est terminée, au Château d’If, où plusieurs prisonniers ont été transportés. ¨Plus de 500 détenus, parmi lesquels quatre femmes, ont été interrogés. Une seule de ces quatre femmes, d’origine italienne, et qui avait été arrêtée avec son mari et des garibaldiens, dans un poste de la rue Montgrand, a été retenue, les trois autres ont été mises en liberté.

M.

Intro

Jacques

Appelé ensuite à comparaître devant le Conseil de guerre, il bénéficia d’un non lieu. Libéré, il put faire imprimer son poème avant la fin de l’année 1871 à Marseille, malgré l’état de siège, et le vendit « au profit des victimes du 4 avril », par solidarité avec toutes les autres victimes de cette terrible journée qui marqua la fin de la Commune de Marseille, écrasée sous les bombardements démesurés du général versaillais Espivent de la Villeboisnet, commandant l’état de siège sur le département des Bouches-du-Rhône.

Après une dédicace à son ami Armand Duportal, ancien préfet de Haute-Garonne (qui avait soutenu la Commune révolutionnaire de Toulouse), le poème débute à l’aube du 7 avril, lorsque des « captifs du 4 avril », encordés deux à deux, sont brutalement conduits de la gare vers le port, et embarqués sur Le Renard, un aviso de la marine française, qui les déposa sur la roche pelée de l’îlot d’If. Au-delà de la dureté des conditions de leur emprisonnement, le poème de J. Barrau dit aussi son espérance et celle de ses compagnons de captivité, en l’avènement d’une République sociale qu’aucune répression ne saurait entamer.

La transcription de ce poème a été effectuée par mes soins à partir de l’exemplaire numérisé de huit pages in 8e commandé auprès de la Bibliothèque nationale de France à Paris [4]. Jacques Barrau (1814-1891) sera présenté plus longuement après son poème.

Michèle Bitton, Marseille, 30 mars 2022

« Nous croyons savoir que l’instruction judiciaire sur les événements de Marseille est à l’heure qu’il est terminée, au Château d’If, où plusieurs prisonniers ont été transportés. ¨Plus de 500 détenus, parmi lesquels quatre femmes, ont été interrogés. Une seule de ces quatre femmes, d’origine italienne, et qui avait été arrêtée avec son mari et des garibaldiens, dans un poste de la rue Montgrand, a été retenue, les trois autres ont été mises en liberté.

M.

Les prisonniers du Château d’If

à M. ARMAND DUPORTAL

Ancien Préfet de la Haute-Garonne.

Mon cher Armand,

Le petit poème que je te dédie et qui n’est en réalité que la triste odyssée des victimes du 4 avril à Marseille, est depuis longtemps terminé ; mais deux raisons péremptoires, — ma captivité d’abord, l’état de siège ensuite, — m’ont empêché jusqu’à ce jour de le livrer à l’impression. Pardonne-moi donc de ne te l’avoir pas offert plus tôt, et daigne, en outre, l’accueillir, non pas seulement comme un souvenir de l’ami pour l’ami, mais encore comme un hommage collectif rendu à l’élévation de ton talent, à ton dévouement pour la cause du peuple et à la fermeté de tes convictions républicaines.

Ton vieux camarade,

Jacques BARRAU.

Marseille, novembre 1871.

La nuit du sept avril, à cette heure indécise

Où la lune pâlit, où l’horizon s’irise

De quelques reflets d’or,

Un convoi de captifs, à la parole rare,

De la vieille Phocée évacua la gare

Et marcha vers le port.

Ils allaient deux à deux, liés par une corde,

Ainsi qu’un chien douteux quand on craint qu’il ne morde

Toujours se souvenant

De leurs sept compagnons de la lampisterie

Qu’on avait, l’avant-veille, — horrible tragédie ! —

Fusillés froidement.

La troupe les serrait entre ses longues files,

Surveillant chacun d’eux, pressant les moins agiles,

Dédaignant qui souffrait,

Et menaçant le tout d’une entière hécatombeSi l’on ne restait pas muet comme la tombe

Ou si l’on s’arrêtait.

Qu’étaient donc ces captifs qu’on traitait de la sorte ?

Ils avaient à coup sûr crocheté quelque porte

Et volé l’habitant,

Réduit une famille à l’extrême misère,

Assassiné leur sœur, empoisonné leur père

Ou tué leur enfant ?

Non, non ! les malheureux étaient purs de tous crimes ;

Ils n’avaient ni tué ni prélevé des dîmes

Sur le bien des voisins ;

Mais en retour on dit qu’ils étaient des adeptes

Des doctrines du Mal, — des fous et des ineptes, —

Ou des républicains.

Ils aimaient en effet la sainte République,

Non pas, comme certains, d’un amour platonique,

Mais avec passion ;

Ils l’aimaient en pensant que c’est sous cette forme

Qu’un pays s’affranchit, progresse et se transforme

Sans révolution.

Et c’est pour avoir pris cet idéal pour guide

Que le quatre d’avril, la monarchie avide

D’exploiter ses succès,

Partout les a traqués, sans nul souci de l’âge,

Sans pitié pour le sexe, exagérant sa rage

Jusqu’aux derniers excès.

Combien sont morts ainsi, victimes de leur cause,

Fusillés au hasard, sans qu’on dît autre chose

Qu’ils étaient mal pensants ?

Un jour on l’écrira dans l’histoire affranchie,

Avec le nom de ceux qui souillèrent leur vie

Dans ces égorgements.

Cependant les captifs échappés du massacre

Avaient atteint la mer qu’une lueur de nacre

Éclairait du levant.

Alignés sur deux rangs, cachés par la pénombre

Du fort Saint-Nicolas, on ignorait le nombre

Du triste contingent.

Près de là Le Renard, bien connu de Marseille,

Se couvrait de fumée, et quand l’aube vermeille

Au jour se mélangea,

Les captifs détachés, deux à deux s’embarquèrent

Et couvrirent le pont ; les ancres se levèrent

Et l’aviso cingla.

Vers quel point vogue-t-il ? — Vers l’humide Guyane

Ou le sec Lambessa ? — Nul, dans la caravane,

Ne le peut indiquer.

Ce qu’on sait seulement, c’est que l’on vous emporte

Loin de ce qu’on chérit. Après cela qu’importe

Où l’on va débarquer ?

À ce cruel penser un frisson saisit l’âme :

On songe à ses enfants et l’on songe à sa femme

Qui vous pleurent là-bas ;

On les revoit du cœur, du cœur on leur adresse

Tous les vœux de bonheur, tous les mots de tendresse

Inventés ici-bas.

Se retrouvera-t-on quelque jour en ce monde

Et pourra-t-on jamais dans la tombe profonde

Côte à côte dormir ?...

On se le demandait, lorsque, tournant à gauche,

L’aviso, tout-à-coup, d’un îlot fit l’approche

Parant pour atterrir.

Cet îlot, ou plutôt cette roche pelée,

Vous fait l’effet de loin d’un vaste mausolée

Jeté sur un récif ;

De près on voit un mur où le soleil scintille,

Puis au centre s’élève une vieille bastille :

C’est là le château d’If.

Sombres tours ! c’est donc là que l’athlète indomptable

Mirabeau, médita sa lutte mémorable

Contre l’oppression,

Lutte où l’homme vainquit toute une monarchie,

Et fit d’un peuple serf une race affranchie :

La grande nation !

Et c’est là qu’à leur tour les captifs de la gare,

Joints à ceux qu’en secret dans la ville on prépare,

Vont se voir enfermés.

Ils n’auront là ni jour, ni place suffisante,

Mais on leur donnera pour ration courante

Des biscuits réformés.

Ils auront pour boisson une eau rare et malsaine,

Pour couche le sol nu, pour récréer leur peine

La promiscuité ;

Et quand l’air manquera sous leurs voûtes profondes,

Ils auront les odeurs des grands baquets immondes

De la communauté !

Mais qu’importe aux martyrs ce luxe de tortures ?

On ne tirera d’eux ni plaintes ni murmures,

Car pour les soutenir

Dans le sentier étroit de leurs rudes calvaires,

Ils ont ce que n’ont point leurs cruels adversaires :

La foi dans l’avenir.

Et l’avenir pour eux c’est la force domptée

Et le droit triomphant ; c’est la sueur comptée

à sa juste valeur ;

C’est l’esprit n’admettant que la raison pour phare,

La liberté brisant le sceptre et la tiare,

Et le travail vainqueur !

Mais quand donc cet Eden au mirage magique

Sera-t-il le présent ? Quand donc la République

Aura-t-elle rompu

Des régimes passés les dernières entraves,

Et fait des citoyens de ce troupeau d’esclaves

Par les rois corrompu ?

Les captifs sur ce point tourmentent peu leur âme ;

à l’exemple du Christ, chez eux on ne réclame

Ni faveur ni répit.

Pourquoi donc en effet troubler leur quiétude ?

Du grand avènement ils ont la certitude,

Et cela leur suffit.

Château d’If, 15 avril 1871 [7].

Jacques Barrau (1814-1891)

Jean, Jacques, Marie

Il confirme aussi qu’il avait été arrêté, sans armes, le 4 avril 1871 vers onze heures du soir à la Plaine par des gardes nationaux qui le conduisirent à la gare [9].

Le domicile marseillais de Jacques

La gare où lui et d’autres prisonniers furent conduits avait été le matin du 4 avril 1871 le premier lieu de combats entre les insurgés et les troupes du général versaillais Espivent de la Villeboisnet. Le Sémaphore de Marseille, s’éleva contre les bruits les plus exagérés circulant à propos des événements de la gare admettant néanmoins qu’il y aurait eu trois morts, deux garibaldiens et M. Roy, chargé des fonctions de Commissaire spécial de la gare par la Commission révolutionnaire [10]. Il nota aussi que tout homme en armes qui passait dans le voisinage était aussitôt désarmé et arrêté par les deux compagnies militaires qui protégeaient l’entrée de la gare des marchandises : « Plus de deux cents arrestations ont été faites ainsi dans la matinée. Pour compléter nos renseignements, ajoutons que ces prisonniers et ceux qui ont été faits dans la ville par la garde nationale ont été provisoirement déposés dans la lampisterie et les autres salles de la gare des voyageurs [11]. »

Dans son poème, Jacques Barrau évoque, lui, sept compagnons fusillés à la lampisterie. Il ne peut en revanche évaluer le nombre des captifs du 4 avril avec lesquels il fut conduit de la gare vers le port à l’aube du 7 avril puis débarqués au Château d’If ; un triste contingent, dit-il, dont le seul crime était d’aimer avec passion la « sainte République ».

En débarquant au Château d’If, il connaissait l’histoire du plus fameux prisonnier de cette prison, « l’athlète indomptable Mirabeau qui dans les sombres tours de cette vieille bastille médita sa lutte mémorable contre l’oppression ». Cet « athlète » Gabriel Honoré Riqueti, comte de Mirabeau, un homme au fort caractère et d’une grande stature, avait été incarcéré au Château d’If un siècle auparavant, en 1774 ; âgé alors de 20 ans, il y rédigea son Essai sur le despotisme qu’il publia l’année suivante à Londres.

Barrau et les autres captifs du 4 avril 1871 connurent très vite les conditions de détention inhumaines de cette prison (auxquelles le comte de Mirabeau, grâce à sa fortune, ne fut pas soumis !) : la promiscuité, l’obscurité, l’eau malsaine, la nourriture insuffisante que d’autres prisonniers ont aussi décrits. Gaston

Lorsque Jacques Barrau est appelé à comparaître le 8 juillet 1871 à Marseille devant le capitaine Eyrier, substitut du rapporteur auprès du 1e Conseil de guerre permanent de la 9e division militaire, il est gravement inculpé. Comme la plupart des personnes soupçonnées d’avoir participé à la journée insurrectionnelle du 4 avril, il est accusé « d’avoir commis à Marseille un attentat dont le but était de détruire ou changer le gouvernement, d’exalter les habitants à s’armer contre l’autorité, d’exciter à la guerre civile ou de porter la dévastation, le marasme et le pillage dans une ou plusieurs communes », des charges passibles de la peine de mort selon les articles 87 et 91 du code pénal. Il se défendit en déclarant qu’il ne se serait mis au service de la Commission départementale provisoire présidée par Gaston Crémieux que pour rendre service à son ami Declem, secrétaire général de la dite commission, pour l’aider à mettre en ordre le travail de la 1ère division de la préfecture comprenant le recrutement et la gestion des prisons [13].

Faute de preuves suffisantes, Jacques Barrau bénéficia d’une ordonnance de non-lieu le 8 juillet 1871 [14]. À cette date, son ami Jules Declem, également journaliste à Marseille, avait déjà quitté la ville afin d’échapper aux poursuites judiciaires ; jugé par contumace, il fut condamné à la déportation [15].

Ayant recouvré sa liberté, Jacques Barrau resta à Marseille et collabora au journal le Vrai Marseillais. Le 1er septembre 1871, l’administration de ce journal présentait à ses lecteurs ce nouveau collaborateur qui remplaçait Clovis Hugues (qui n’avait pas encore été arrêté mais le sera peu après [16]) :

« Avis aux lecteurs

Dans les combats de la démocratie quand un soldat manque un autre le remplace. Le citoyen Clovis Hugues ayant cru, pour des raisons à nous inconnues, devoir quitter le Vrai Marseillais, nous avons prié de le suppléer le citoyen Jacques Barrau, ancien collaborateur de la presse parisienne et départementale, ancien membre du comité centra démocratique de Paris en 1849 et ancien détenu du Château d’If et du fort Saint-Nicolas, lequel a bien voulu non seulement nous prêter son concours mais nous amener celui de nombreux amis politiques et notamment celui du publiciste-agriculteur Charles Lemonnier, dont on pourra bientôt apprécier le talent sérieux et élevé. [17] »

L’article de Jacques Barrau publié après cet avis aux lecteurs traite de la démocratie et des réformes qui devraient accompagner toutes les révolutions politiques. « Constatant, écrit-il, que depuis quatre-vingts ans, la France a si souvent changé de gouvernement que les esprits superficiels en concluent que nous sommes le peuple le plus inconscient et le plus indiscipliné. C’est là une erreur qu’il est bon de rectifier », il conclut : « L’esclavage périt dès que monde eut compris le dogme de l’égalité morale ; le servage s’évanouit devant le sentiment de l’égalité politique ; le prolétariat à son tour disparaîtra aussitôt que les peuples sauront comment on applique le principe de l’égalité sociale [18]. »

Deux mois après cet article, Jacques Barrau dédicaçait en novembre 1871 son poème Les prisonniers du Château d’If à son ami Armand Duportal. Ce dernier, né à Toulouse en 1814, la même année que Jacques Barrau, avait été un opposant actif à l’Empire ; déporté en Algérie en 1852 après le coup d’état de Napoléon III, il fut nommé après la proclamation de la République le 4 septembre 1870, préfet de la Haute-Garonne par Gambetta. « Ayant pris des mesures patriotiques énergiques et s’étant entendu avec le mouvement populaire qui eut lieu au printemps 1871 à Toulouse, il fut accusé de connivence avec la Commune de Paris et fut en conséquence remplacé, le 25 mars 1871 [19]. »

Jacques Barrau, poursuivant sa carrière de journaliste à Marseille coédita l’Almanach Républicain du Midi pour l’année 1873 avec Aimé Heyrieis [20] un autre journaliste qui avait notamment collaboré à l’Égalité [21]. L’Almanach qu’ils coéditèrent réunit notamment des textes de Garibaldi – le général italien qui avait combattu avec les Français dans la guerre de 1870 -, d’Alphonse Esquiros – le député et ancien Administrateur supérieur des BdR de septembre à novembre 1870 -, de Barthélemy – le poète marseillais disparu en 1867 cofondateur de l’hebdomadaire La Némésis dans lequel il avait publié dans les années 1830 des satires en vers contre le gouvernement. Jacques Barrau y publia également un article dans lequel il traita des bienfaits démographiques et sociaux de la Révolution et qu’il conclut avec la même foi révolutionnaire qui animait son poème de détenu au Château d’If :

« Arrière donc, chevaliers du trône et de l’autel ! Vous êtes des hommes de la servitude, et nous sommes des hommes de la Liberté ! Vous êtes les repus de la monarchie, et nous sommes les obligés de la Révolution. Il ne peut y avoir rien de commun entre nous. Vous marchez en arrière et nous tendons en avant ; il vous faut la misère publique et il nous faut le bonheur de tous ; vous voulez un maître, et nous ne voulons plus de satrape, qu’il s’appelle roi ou pontife, empereur ou président.

La Révolution, à son début, nous a émancipés moralement et politiquement. Nous attendons d’elle maintenant notre émancipation matérielle. Nous venons de prouver qu’elle y tend. Laissez-nous donc obéir à notre cœur et à notre raison, les seuls maîtres que nous acceptons désormais. Tant qu’il y aura sur la terre un seul déshérité, nous ne cesserons d’être des révolutionnaires [22]. »

Plus tard, Jacques Barrau sera attaché durant près de douze ans à la rédaction du Petit Marseillais, puis correspondant de ce journal à Arles (Bouches-du-Rhône) les cinq dernières années de sa vie [23]. Au cours de cette période, il fut nommé en 1889 vice-président du syndicat de la presse arlésienne [24].

C’est à Arles qu’est enregistré le décès de Jean Jacques Barrau, journaliste, âgé de 77 ans, époux de Victorine Paveret, décédé le 14 mars 1891 à son domicile 8 rue du Quatre-Septembre [25]. Le court entrefilet du Petit Marseillais faisant part de son décès dit de lui qu’il était « une nature droite et foncièrement honnête [26]. »

L’avis de décès publié par sa famille dans ce même journal invite ses proches à la réunion mortuaire qui aura lieu 8, rue du Quatre-Septembre. Cette adresse, républicaine s’il en est, étant celle du domicile du défunt, sa famille signalait ainsi que Jacques Barrau était libre-penseur et que ses obsèques seront civiles.

Chanson

[1] Les prisonniers du Château d’If, par Jacques

[2] Le Petit Marseillais, 9 avril 1871

[3] Le Petit Marseillais, 14 avril 1871.

[4] Les prisonniers du Château d’If, par Jacques

[5] Le Petit Marseillais, 9 avril 1871

[6] Le Petit Marseillais, 14 avril 1871.

[7] Les prisonniers du Château d’If, par Jacques Barrau, un des détenus, Marseille, imprimeur typographique Clappier, 1871.

[8] État-civil numérisé sur le site des Archives départementales (AD) de l’Aude.

[9] AD des Bouches-du-Rhône : 2 R 316, Tribunaux militaires, jugements de journalistes, Jacques

[10] Le Sémaphore de Marseille, 5-6 avril 1871.

[11] Idem

[12] « Impressions d’un condamné à mort » in Gaston

[13] AD BdR 2 R 316, op. cit., jugement du journaliste Jacques Barrau.

[14] Barreau ou Barreaud Jacques Aimé (sic), notice biographique in Roger Vignaud, La Commune de Marseille. Dictionnaire, Aix-en-Provence, Édisud, 2005, p. 49. Les trois orthographes, Barrau, Barreau ou Barreaud figurent dans différents documents du dossier 2 R 316 des Archives départementales des BdR relatifs à son procès ; dans ce dossier, il n’est jamais désigné par le prénom « Aimé », mais une fois en tant que « Jacques, aîné ».

[15] Declem (Jules), notice biographique in Roger Vignaud, La Commune de Marseille. Dictionnaire, op. cit, p. 95. Jugé par contumace le 26 janvier 1872 par le conseil de guerre à Marseille, Jules Declem fut condamné à la déportation dans une enceinte fortifiée ; n’ayant pas été poursuivi davantage, il ne fut pas déporté.

[16] Clovis Hugues sera traduit en conseil de guerre pour un article qu’il avait publié le 29 août 1871 dans Le Vrai Marseillais et condamné à trois ans de prison et à six mille francs d’amende, emprisonnement qui sera porté à quatre ans pour insolvabilité. AD BdR 2 R 520, Conseils de Guerre séant à Marseille, jugement n°81, 21 septembre 1871.

[17] Le Vrai Marseillais, 1er septembre 1871.

[18] Idem. C’est le seul article de Jacques Barrau relevé dans les collections lacunaires du Vrai Marseillais conservées à Marseille aux Archives municipales ou à la bibliothèque de l’Alcazar.

[19] Duportal (Armand), notice biographique dans le Maitron en ligne : https://maitron.fr/spip.php?article3524

[20] Almanach Républicain du Midi pour l’année 1873, Marseille, imprimerie commerciale J. Doucet, 7 rue Moustiers. 64 pages. En ligne sur le site Gallica de la BNF : https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k851096g

[21] A. Heyries signait notamment la Chronique locale dans l’Égalité du 17 septembre 1870.

[22] Jacques Barrau « Influence de la Révolution sur l’accroissement de la population en France et sur l’augmentation de son bien-être », in Almanach Républicain du Midi pour l’année 1873, op. cit., p. 54.

[23] Le Petit Marseillais, 15 mars 1891.

[24] Le Petit Marseillais, 28 janvier 1889.

[25] État civil numérisé sur le site des Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille). acte n°163 relevé dans le registre numérisé des décès de l’année 1891 à Arles -

[26] Le Petit Marseillais, 15 mars 1891.